В случае необходимости, в качестве генератора переменного тока может быть применен трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором типа «беличья клетка».

Это решение удобно в силу широкой доступности асинхронных двигателей, а также благодаря отсутствию в подобных двигателях коллекторно-щеточного узла, что делает такой генератор надежным и долговечным. Если есть удобный способ приводить его ротор во вращение, то для генерации электроэнергии достаточно будет подключить к обмоткам статора три одинаковых конденсатора. Практика показывает, что такие генераторы могут работать годами без необходимости обслуживания.

Поскольку на роторе присутствует остаточная намагниченность, то при его вращении в статорных обмотках возникнет ЭДС индукции, а поскольку к обмоткам подключены конденсаторы, будет иметь место соответствующий емкостный ток, который станет намагничивать ротор. При дальнейшем вращении ротора произойдет самовозбуждение, благодаря чему в обмотках статора установится трехфазный синусоидальный ток.

В генераторном режиме частота вращения ротора должна соответствовать синхронной частоте двигателя, которая выше его рабочей (асинхронной) частоты. Например: у двигателя АИР112МВ8 обмотка статора имеет 4 пары магнитных полюсов, значит, его номинальная синхронная частота составляет 750 об/мин, но при работе под нагрузкой, ротор этого двигателя вращается с частотой 730 об/мин, поскольку это асинхронный двигатель. Значит, в генераторном режиме нужно вращать его ротор с частотой 750 об/мин. Соответственно, для двигателей с двумя парами магнитных полюсов номинальная синхронная частота составляет 1500 об/мин, а с одной парой полюсов - 3000 об/мин.

Конденсаторы подбираются в соответствии с мощностью применяемого асинхронного двигателя и характером нагрузки. Реактивную мощность, которую обеспечивают конденсаторы в таком режиме работы, в зависимости от их емкостей, можно вычислить по формуле:

![]()

Например, есть асинхронный двигатель, рассчитанный на номинальную мощность в 3кВт при работе от трехфазной сети с напряжением 380 Вольт и частотой 50 Гц. Значит, конденсаторы при полной нагрузке должны обеспечить всю эту мощность. Поскольку ток трехфазный, то речь здесь идет о емкости каждого конденсатора. Емкость можно найти по формуле:

![]()

Следовательно, для данного трехфазного асинхронного двигателя на 3кВт емкость каждого из трех конденсаторов при полной активной нагрузке составит:

Отлично подойдут для этой цели пусковые конденсаторы серий К78-17, К78-36 и им подобные на напряжение 400 Вольт и выше, лучше на 600 Вольт, или металлобумажные конденсаторы аналогичных номиналов.

Говоря о режимах работы генератора из асинхронного двигателя, важно отметить, что на холостом ходу подключенные конденсаторы будут создавать реактивный ток, который станет просто греть статорные обмотки, поэтому имеет смысл сделать конденсаторные блоки составными, и подключать емкости в соответствии с требованиями конкретной нагрузки. Ток холостого хода, при таком решении, будет значительно снижен, что позволит разгрузить систему в целом. Нагрузки же реактивного характера - наоборот потребуют подключения дополнительных конденсаторов, превышающих расчетный номинал из-за характерного для реактивных нагрузок коэффициента мощности.

Допускается соединение статорных обмоток как в звезду, для получения 380 Вольт, так и в треугольник, для получения 220 Вольт. Если нет необходимости в трехфазном токе, можно использовать лишь одну фазу, подключив конденсаторы только к одной из статорных обмоток.

Можно работать и с двумя обмотками. Между тем нужно помнить, что мощность, отдаваемая каждой из обмоток в нагрузку, не должна превышать трети общей мощности генератора. В зависимости от нужд, можно подключить трехфазный выпрямитель, или использовать непосредственно переменный ток. Для удобства контроля, полезно организовать индикаторный стенд с измерительными приборами - вольтметрами, амперметрами, и частотомером. Для переключения конденсаторов отлично подойдут автоматы (автоматические выключатели).

Особое внимание следует уделить технике безопасности, учесть критические значения токов, и соответствующим образом рассчитать сечения всех проводов. Надежная изоляция - также немаловажный фактор безопасности.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения дома используют генераторы переменного тока, приводимые во вращение дизельными или карбюраторными двигателями внутреннего сгорания. Но из курса электротехники известно, что любой электродвигатель обратим: он также способен и вырабатывать электроэнергию. Можно ли сделать генератор из асинхронного двигателя своими руками, если он и двигатель внутреннего сгорания уже имеются? Ведь тогда не потребуется покупка дорогой электростанции, а можно будет обойтись подручными средствами.

Конструкция асинхронного электродвигателя

Асинхронный электродвигатель включает в себя две основные детали: неподвижный статор и вращающегося внутри него ротор. Ротор вращается на подшипниках, закрепленных в съемных торцевых частях. Ротор и статор содержат электрические обмотки, витки которых уложены в пазы.

Статорная обмотка подключается к сети переменного тока, однофазной или трехфазной. Металлическая часть статора, куда она уложена, называется магнитопроводом. Он выполнен из отдельных тонких пластин с покрытием, изолирующих их друг от друга. Этим исключается появление вихревых токов, делающих работу электродвигателя невозможной из-за возникновения чрезмерных потерь на нагрев магнитопровода.

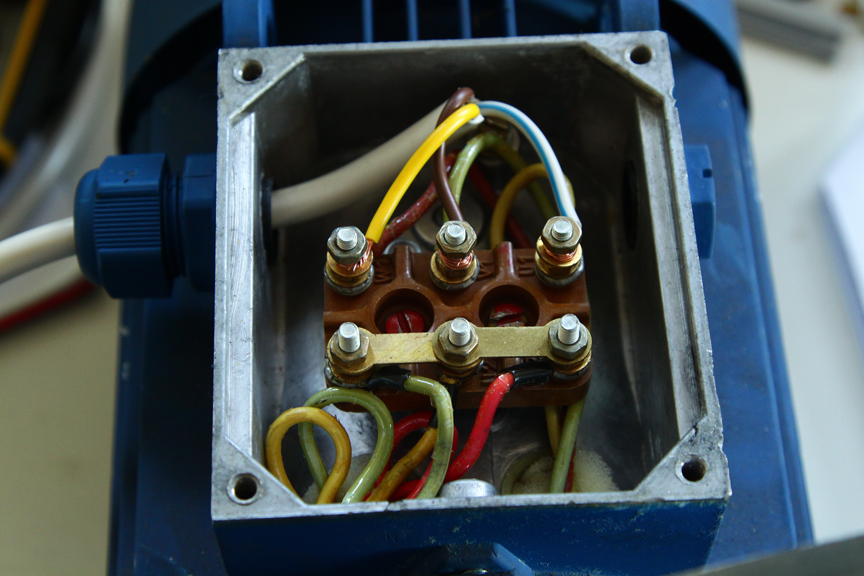

Выводы от обмоток всех трех фаз располагаются в специальном боксе на корпусе электродвигателя. Его называют барно, в нем выводы обмоток соединяются между собой. В зависимости от питающего напряжения и технических данных мотора выводы объединяются либо в звезду, либо в треугольник.

Обмотка ротора любого асинхронного электродвигателя похожа на «беличью клетку», так ее и называют. Она выполнена в виде ряда токопроводящих алюминиевых стержней, рассредоточенных по наружной поверхности ротора. Концы стержней замкнуты, поэтому такой ротор называют короткозамкнутым.

Обмотка, как и статорная, расположена внутри магнитопровода, также набранного из изолированных металлических пластин.

Принцип действия асинхронного электродвигателя

При подключении питающего напряжения к статору по виткам обмотки протекает ток. Он создает внутри магнитное поле. Поскольку ток переменный, то поле изменяется в соответствии с формой питающего напряжения. Расположение обмоток в пространстве выполнено так, что поле внутри него оказывается вращающимся.

В обмотке ротора вращающееся поле наводит ЭДС. А раз витки обмотки накоротко замкнуты, то в них появляется ток. Он взаимодействует с полем статора, это приводит к появлению вращения вала электродвигателя.

Электродвигатель называют асинхронным, потому что поле статора и ротор вертятся с разными скоростями. Эта разница скоростей называется скольжением (S).

где:

n – частота магнитного поля;

nr – частота вращения ротора.

Чтобы регулировать скорость вала в широких пределах, асинхронные электродвигатели выполняют с фазным ротором. На таком роторе намотаны смещенные в пространстве обмотки, такие же, как и на статоре. Концы от них выведены на кольца, с помощью щеточного аппарата к ним подключаются резисторы. Чем большее сопротивление подключить к фазному ротору, тем меньше будет скорость его вращения.

Асинхронный генератор

А что будет, если ротор асинхронного электродвигателя вращать? Сможет ли он вырабатывать электроэнергию, и как сделать генератор из асинхронного двигателя?

Оказывается, это возможно. Для того, чтобы на обмотке статора появилось напряжение, изначально необходимо создать вращающееся магнитное поле. Оно появляется за счет остаточной намагниченности ротора электрической машины. В дальнейшем, при появлении тока нагрузки, сила магнитного поля ротора достигает требуемой величины и стабилизируется.

Для облегчения процесса появления напряжения на выходе используется батарея конденсаторов, подключаемая к статору асинхронного генератора на момент запуска (конденсаторное возбуждение).

Но остается неизменным параметр, свойственный асинхронному электродвигателю: величина скольжения. Из-за него частота выходного напряжения асинхронного генератора будет меньшей, чем частота вращения вала.

Кстати, вал асинхронного генератора необходимо вращать с такой скоростью, чтобы была достигнута номинальная частота вращения поля статора электродвигателя. Для этого нужно узнать скорость вращения вала из таблички, расположенной на корпусе. Округлив ее значение до ближайшего целого числа, получают скорость вращения для ротора переделываемого в генератор электродвигателя.

Например, для электродвигателя, табличка которого изображена на фото, скорость вращения вала равна 950 оборотов в минуту. Значит, скорость вращения вала должна быть 1000 оборотов в минуту.

Чем асинхронный генератор хуже синхронного?

Насколько хорош будет самодельный генератор из асинхронного двигателя? Чем он будет отличаться от синхронного генератора?

Для ответа на эти вопросы кратко напомним принцип работы синхронного генератора. Через контактные кольца к обмотке ротора подводится постоянный ток, величина которого регулируется. Вращающееся поле ротора создает в обмотке статора ЭДС. Для получения требуемой величины напряжения генерации автоматическая система регулировки возбуждения изменит ток в роторе. Поскольку за напряжением на выходе генератора следит автоматика, то в результате непрерывного процесса регулирования напряжение всегда остается неизменным и не зависит от величины тока нагрузки.

Для запуска и работы синхронных генераторов используются независимые источники питания (аккумуляторные батареи). Поэтому начало его работы не зависит ни от появления тока нагрузки на выходе, ни от достижения требуемой скорости вращения. От скорости вращения зависит только частота выходного напряжения.

Но даже при получении тока возбуждения от генераторного напряжения все сказанное выше остается справедливым.

Синхронный генератор имеет еще одну особенность: он способен генерировать не только активную, но и реактивную мощность. Это очень важно при питании потребляющих ее электродвигателей, трансформаторов и прочих агрегатов. Недостаток реактивной мощности в сети приводит к росту потерь на нагрев проводников, обмоток электрических машин, снижении величины напряжения у потребителей относительно генерируемой величины.

Для возбуждения же асинхронного генератора используется остаточная намагниченность его ротора, что само по себе является величиной случайной. Регулирование параметров, влияющих на величину его выходного напряжения, в процессе работы не представляется возможным.

К тому же асинхронный генератор не вырабатывает, а потребляет реактивную мощность. Она необходима ему для создания тока возбуждения в роторе. Вспомним про конденсаторное возбуждение: за счет подключения батареи конденсаторов при запуске создается реактивная мощность, требуемая генератору для начала работы.

В результате напряжение на выходе асинхронного генератора не стабильно и изменяется в зависимости от характера нагрузки. При подключении к нему большого числа потребителей реактивной мощности обмотка статора может перегреваться, что скажется на сроке службы ее изоляции.

Поэтому применение асинхронного генератора ограничено. Он может работать в условиях, близким к «парниковым»: никаких перегрузок, пусковых токов нагрузки, мощных потребителей реактива. И при этом электроприемники, подключенные к нему, не должны быть критичными к изменению величины и частоты напряжения питания.

Идеальным местом для применения асинхронного генератора являются системы альтернативной энергетики, работающие от энергии воды или ветра. В этих устройствах генератор не снабжает потребителя напрямую, а заряжает аккумуляторную батарею. От нее уже, через преобразователь постоянного тока в переменный, питается нагрузка.

Поэтому, если нужно собрать ветряк или небольшую гидроэлектростанцию, лучшим выходом из положения является именно асинхронный генератор. Здесь работает его главное и единственное достоинство – простота конструкции. Отсутствие колец на роторе и щеточного аппарата приводит к тому, что в процессе эксплуатации его не нужно постоянно обслуживать: чистить кольца, менять щетки, удалять графитовую пыль от них. Ведь, чтобы сделать ветрогенератор из асинхронного двигателя своими руками, вал генератора напрямую нужно соединить с лопастями ветряка. Значит – конструкция будет находиться на большой высоте. Снимать ее оттуда хлопотно.

Генератор на магнитах

А почему магнитное поле нужно обязательно создавать с помощью электрического тока? Ведь есть же мощные его источники – неодимовые магниты.

Для переделки асинхронного двигателя в генератор потребуются цилиндрические неодимовые магниты, которые будут установлены на место штатных проводников обмотки ротора. Сначала нужно подсчитать необходимое количество магнитов. Для этого извлекают ротор из переделываемого в генератор двигателя. На нем четко видны места, в которых уложена обмотка «беличьего колеса». Размеры (диаметр) магнитов выбирается таким, чтобы при установке строго по центру проводников короткозамкнутой обмотки они не соприкасались с магнитами следующего ряда. Между рядами должен остаться зазор не менее, чем диаметр применяемого магнита.

Определившись с диаметром, вычисляют, сколько магнитов поместится по длине проводника обмотки от одного края ротора до другого. Между ними при этом оставляют зазор не менее одного – двух миллиметров. Умножая количество магнитов в ряду, на число рядов (проводников обмотки ротора), получают требуемое их количество. Высоту магнитов не стоит выбирать очень большой.

Для установки магнитов на ротор асинхронного электродвигателя его потребуется доработать: снять на токарном станке слой металла на глубину, соответствующую высоте магнита. При этом ротор обязательно нужно тщательно отцентровать в станке, чтобы не сбить его балансировку. Иначе у него появится смещение центра масс, которое приведет к биению в работе.

Затем приступают к установке магнитов на поверхность ротора. Для фиксации используют клей. У любого магнита есть два полюса, условно называемые северным и южным. В пределах одного ряда полюса, расположенные в сторону от ротора, должны быть одинаковыми. Чтобы не ошибиться в установке, магниты сначала сцепляют между собой в гирлянду. Они сцепятся строго определенным образом, так как притягиваются они друг к другу только разноименными полюсами. Теперь остается только отметить одноименные полюса маркером.

В каждом последующем ряду полюс, находящийся снаружи, изменяется. То есть, если вы выложили ряд магнитов с отмеченным маркером полюсом, расположенным наружу от ротора, то следующий выкладывается магнитами, развернутыми наоборот. И так далее.

После приклеивания магнитов их нужно зафиксировать эпоксидной смолой, Для этого вокруг получившийся конструкции из картона или плотной бумаги делают шаблон, в который зальется смола. Бумагу оборачивают вокруг ротора, обматывают скотчем или изолентой. Одну из торцевых частей замазывают пластилином или также заклеивают. Затем устанавливают ротор вертикально и заливают в полость между бумагой и металлом эпоксидную смолу. После ее отвердевания приспособления удаляют.

Теперь снова зажимаем ротор в токарный станок, центруем, и шлифуем поверхность, залитую эпоксидкой. Это необходимо не из эстетических соображений, а для минимизации влияния возможной разбалансировки, образовавшейся из-за дополнительных деталей, установленных на ротор.

Шлифовку производят сначала крупнозернистой наждачной бумагой. Ее крепят на деревянном бруске, который затем равномерно перемещают по вращающейся поверхности. Затем можно применить наждачную бумагу с более мелким зерном.

Изобретение относится к области электротехники и электроэнергетики, в частности к способам и оборудованию для генерирования электрической энергии, и может быть использовано в автономных системах электроснабжения, в автоматике и бытовой технике, на авиационном, морском и автомобильном транспорте.

За счет нестандартного способа генерации, и оригинальной конструкции мотора-генератора, режимы генератора и электромотора, объединены в одном процессе, и неразрывно связаны. В результате чего, при подключении нагрузки, взаимодействие магнитных полей статора и ротора образует вращающий момент, который по направлению совпадает с моментом, создаваемым внешним приводом.

Другими словами, при увеличении мощности потребляемой нагрузкой генератора, ротор мотора-генератора начинает ускоряться, и соответственно понижается мощность, потребляемая внешним приводом.

Уже давно по Интернету ходят слухи о том, что генератор с кольцевым якорем Грамма, был способен вырабатывать электрической энергии больше чем было затрачено механической и происходило это за счет того, что под нагрузкой не было тормозящего момента.

Результаты экспериментов, которые привели к изобретению мотора-генератора.

Уже давно по Интернету ходят слухи о том, что генератор с кольцевым якорем Грамма, был способен вырабатывать электрической энергии больше, чем было затрачено механической и происходило это за счет того, что под нагрузкой не было тормозящего момента. Эта информация подтолкнула нас на проведение ряда экспериментов с кольцевой обмоткой, результаты которых мы покажем на этой странице. Для экспериментов, на тороидальный сердечник, были намотаны 24шт., не зависимые обмотки, с одинаковым количеством витков.

1) Вначале вес обмотки были включены последовательно, выводы на нагрузку расположены диаметрально. В центре обмотки был расположен постоянный магнит с возможностью вращения.

После того как магнит с помощью привода приводился в движение, подключалась нагрузка и лазерным тахометром измерялись обороты привода. Как и следовало ожидать, обороты приводного двигателя начинали падать. Чем большую мощность потребляла нагрузка, тем сильнее падали обороты.

2) Для лучшего понимания процессов происходящих в обмотке, вместо нагрузки был подключен миллиамперметр постоянного тока.

При медленном вращении магнита, можно наблюдать, какая полярность и величина выходного сигнала, в данном положении магнита.

Из рисунков видно, когда полюсы магнита, находятся напротив выводов обмотки (рис. 4;8), ток в обмотке равен 0. При положении магнита, когда полюсы находятся в центре обмотки, мы имеем максимальное значение тока (рис. 2;6).

3) Нa следующем этапе экспериментов, использовалась только одна половина обмотки. Магнит также медленно вращался, и фиксировались показания прибора.

Показания прибора полностью совпадали с предыдущим экспериментом (рис 1-8).

4) После этого к магниту подключили внешний привод и начали его вращать на максимальных оборотах.

При подключении нагрузки, привод начал набирать обороты!

Другими словами, при взаимодействии полюсов магнита, и полюсов образующихся в обмотке с магнитопроводом, при прохождении через обмотку тока, появился вращающий момент, направленный по ходу вращающего момента созданного приводным двигателем.

Рисунок 1, идет сильное торможение привода при подключении нагрузки. Рисунок 2, при подключении нагрузки привод начинает ускоряться.

5) Что бы понять что происходит, мы решили создать карту магнитных полюсов, которые появляются в обмотках при прохождении через них тока. Для этого была проведена серия экспериментов. Обмотки подключались в разных вариантах, а на концы обмоток подавались импульсы постоянного тока. При этом на пружине был закреплен постоянный магнит, и по очереди располагался рядом с каждой из 24 обмоток.

По реакции магнита (отталкивался он или притягивался) была составлена карта проявляющихся полюсов.

Из рисунков видно, как проявлялись магнитные полюсы в обмотках, при различном включении (желтые прямоугольники на рисунках, это нейтральная зона магнитного поля).

При смене полярности импульса, полюсы как и положено менялись на противоположные, по этому разные варианты включения обмоток, нарисованы при одной полярности питания.

6) Па первый взгляд, результаты на рисунках 1 и 5 идентичны.

При более подробном анализе, стало ясно, что распределение полюсов по окружности и «размер» нейтральной зоны довольно сильно отличаются. Сила с которой магнит притягивался или отталкивался от обмоток и магнитопровода показана градиентной заливкой полюсов.

7) При сопоставлении данных экспериментов описанных в пунктах 1 и 4, кроме кардинальной разницы в реакции привода на подключение нагрузки, и существенной разницы в «параметрах» магнитных полюсов, были выявлены и другие отличия. При проведении обоих экспериментов, параллельно нагрузке был включен вольтметр, а последовательно с нагрузкой включался амперметр. Если показания приборов из первого эксперимента (пункт 1), взять за 1, то во втором эксперименте (пункт 4), показание вольтметра так же было равно 1. По показания амперметра составляло 0,005 от результатов первого эксперимента.

8) Исходя из изложенного в предыдущем пункте, логично предположить, если в незадействованной части магнитопровода, сделать немагнитный (воздушный) зазор, то сила тока в обмотке должна увеличиться.

После того как был сделан воздушный зазор, магнит снова подключили к приводному двигателю, и раскрутили на максимальные обороты. Сила тока действительно возросла в несколько раз, и стала составлять примерно 0,5 от результатов эксперимента по пункту 1,

но при этом появился тормозной момент на привод.

9) Способом, который описан в пункте 5, была составлена карта полюсов данной конструкции.

10) Сопоставим два варианта

Не трудно предположить, если увеличить воздушный зазор в магнитопроводе, геометрическое расположение магнитных полюсов по рисунку 2, должно приблизиться к такому расположению как в рисунке 1. А это в свою очередь, должно привести к эффекту ускорения привода, который описан в пункте 4 (при подключении нагрузки, вместо торможения, создается добавочный момент к вращающему моменту привода).

11) После того как зазор в магнитопроводс был увеличен до максимума (до краев обмотки), при подключении нагрузки вместо торможения, привод снова начал набирать обороты.

При этом карта полюсов обмотки с магнитопроводом выглядит так:

На основе предложенного принципа генерации электроэнергии, можно конструировать генераторы переменного тока, которые при повышении электрической мощности в нагрузке, не требуют повышения механической мощности привода.

Принцип работы Мотора Генератора.

Согласно явлению электромагнитной индукции при изменении магнитного потока проходящего через замкнутый контур, в контуре возникает ЭДС.

Согласно правилу Ленца: Индукционный ток, возникающий в замкнутом проводящем контуре, имеет такое направление, что создаваемое им магнитное поле противодействует тому изменению магнитного потока, которым был вызван данный ток. При этом не имеет значения, как именно магнитный поток, движется по отношению к контуру (Рис. 1-3).

Способ возбуждения ЭДС в нашем моторе-генераторе аналогичен рисунку 3. Он позволяет использовать правило Ленца для увеличения вращающего момента на роторе (индукторе).

1) Обмотка статора

2) Магнитопровод статора

3) Индуктор (ротор)

4) Нагрузка

5) Направление вращения ротора

6) Центральная линия магнитного поля полюсов индуктора

При включении внешнего привода, ротор (индуктор) начинает вращаться. При пересечении начала обмотки магнитным потоком одного из полюсов индуктора в обмотке индуцируется ЭДС.

При подключении нагрузки, в обмотке начинает течь ток и полюса возникшего в обмотках магнитного поля согласно правилу Э. X. Ленца направлены на встречу возбудившего их магнитного потока.

Так как обмотка с сердечником расположена по дуге окружности, то магнитное поле ротора, движется вдоль витков (дуги окружности) обмотки.

При этом в начале обмотки согласно правилу Ленца, возникает полюс одинаковый с полюсом индуктора, а на другом конце ротивоположный. Так как одноименные полюса отталкиваются, а противоположные притягиваются, индуктор стремится принять положение, которое соответствует действию этих сил, что и создает добавочный момент, направленный по ходу вращения ротора. Максимальная магнитная индукция в обмотке достигается в момент, когда центральная линия полюса индуктора находится напротив середины обмотки. При дальнейшем движении индуктора, магнитная индукция обмотки уменьшается, и в момент выхода центральной линии полюса индуктора за пределы обмотки, равна нулю. В этот же момент, начало обмотки начинает пересекать магнитное поле второго полюса индуктора, и согласно правилам, описанным выше, край обмотки от которого начинает отдаляться первый полюс начинает его отталкивать с нарастающей силой.

Рисунки:

1) Нулевая точка, полюсы индуктора (ротора) симметрично направлены на разные края обмотки в обмотке ЭДС=0.

2) Центральная линия северного полюса магнита (ротора) пересекла начало обмотки, в обмотке появилась ЭДС, и соответственно проявился магнитный полюс одинаковый с полюсом возбудителя (ротора).

3) Полюс ротора находится в центре обмотки, и в обмотке максимальное значение ЭДС.

4) Полюс приближается к концу обмотки и ЭДС снижается до минимума.

5) Следующая нулевая точка.

6) Центральная линия южного полюса входит в обмотку и цикл повторяется (7;8;1).

Для питания бытовых устройств и промышленного оборудования необходим источник электроэнергии. Выработать электрический ток возможно несколькими способами. Но наиболее перспективным и экономически выгодным, на сегодняшний день, является генерация тока электрическими машинами. Самым простым в изготовлении, дешёвым и надёжным в эксплуатации оказался асинхронный генератор, вырабатывающий львиную долю потребляемой нами электроэнергии.

Применение электрических машин этого типа продиктовано их преимуществами. Асинхронные электрогенераторы, в отличие от , обеспечивают:

- более высокую степень надёжности;

- длительный срок эксплуатации;

- экономичность;

- минимальные затраты на обслуживание.

Эти и другие свойства асинхронных генераторов заложены в их конструкции.

Устройство и принцип работы

Главными рабочими частями асинхронного генератора является ротор (подвижная деталь) и статор (неподвижный). На рисунке 1 ротор расположен справа, а статор слева. Обратите внимание на устройство ротора. На нём не видно обмоток из медной проволоки. На самом деле обмотки существуют, но они состоят из алюминиевых стержней короткозамкнутых на кольца, расположенные с двух сторон. На фото стержни видны в виде косых линий.

Конструкция короткозамкнутых обмоток образует, так называемую, «беличью клетку». Пространство внутри этой клетки заполнено стальными пластинами. Если быть точным, то алюминиевые стержни впрессовываются в пазы, проделанные в сердечнике ротора.

Рис. 1. Ротор и статор асинхронного генератора

Асинхронная машина, устройство которой описано выше, называется генератором с короткозамкнутым ротором. Тот, кто знаком с конструкцией асинхронного электродвигателя наверняка заметил схожесть в строении этих двух машин. По сути дела они ничем не отличаются, так как асинхронный генератор и короткозамкнутый электродвигатель практически идентичны, за исключением дополнительных конденсаторов возбуждения, используемых в генераторном режиме.

Ротор расположен на валу, который сидит на подшипниках, зажимаемых с двух сторон крышками. Вся конструкция защищена металлическим корпусом. Генераторы средней и большой мощности требуют охлаждения, поэтому на валу дополнительно устанавливается вентилятор, а сам корпус делают ребристым (см. рис. 2).

Рис. 2. Асинхронный генератор в сборе

Рис. 2. Асинхронный генератор в сборе

Принцип действия

По определению, генератором является устройство, преобразующее механическую энергию в электрический ток. При этом не имеет значения, какая энергия используется для вращения ротора: ветровая, потенциальная энергия воды или же внутренняя энергия, преобразуемая турбиной либо ДВС в механическую.

В результате вращения ротора магнитные силовые линии, образованные остаточной намагниченностью стальных пластин, пересекают обмотки статора. В катушках образуется ЭДС, которая, при подсоединении активных нагрузок, приводит к образованию тока в их цепях.

При этом важно, чтобы синхронная скорость вращения вала немного (примерно на 2 – 10%) превышала синхронную частоту переменного тока (задаётся количеством полюсов статора). Другими словами, необходимо обеспечить асинхронность (несовпадение) частоты вращения на величину скольжения ротора.

Следует заметить, что полученный таким образом ток будет небольшим. Чтобы повысить выходную мощность необходимо увеличить магнитную индукцию. Добиваются повышения КПД устройства путём подключения конденсаторов к выводам катушек статора.

На рисунке 3 изображена схема сварочного асинхронного альтернатора с конденсаторным возбуждением (левая часть схемы). Обратите внимание на то, что конденсаторы возбуждения подключены по схеме треугольника. Правая часть рисунка – собственно схема самого инверторного сварочного аппарата.

Рис. 3. Схема сварочного асинхронного генератора

Рис. 3. Схема сварочного асинхронного генератора

Существуют и другие, более сложные схемы возбуждения, например, с применением катушек индуктивности и батареи конденсаторов. Пример такой схемы показан на рисунке 4.

Рисунок 4. Схема устройства с индуктивностями

Рисунок 4. Схема устройства с индуктивностями

Отличие от синхронного генератора

Главное отличие синхронного альтернатора от асинхронного генератора в конструкции ротора. В синхронной машине ротор состоит из проволочных обмоток. Для создания магнитной индукции используется автономный источник питания (часто дополнительный маломощный генератор постоянного тока, расположенный на одной оси с ротором).

Преимущество синхронного генератора в том, что он генерирует более качественный ток и легко синхронизируется с другими альтернаторами подобного типа. Однако синхронные альтернаторы более чувствительны к перегрузкам и КЗ. Они дороже от своих асинхронных собратьев и требовательнее в обслуживании – необходимо следить за состоянием щёток.

Коэффициент гармоник или клирфактор асинхронных генераторов ниже, чем у синхронных альтернаторов. То есть они вырабатывают практически чистую электроэнергию. На таких токах устойчивее работают:

- регулируемые зарядные устройства;

- современные телевизионные приёмники.

Асинхронные генераторы обеспечивают уверенный запуск электромоторов, требующих больших пусковых токов. По этому показателю они, фактически, не уступают синхронным машинам. У них меньше реактивных нагрузок, что положительно сказывается на тепловом режиме, так как меньше энергии расходуется на реактивную мощность. У асинхронного альтернатора лучшая стабильность выходной частоты на разных скоростях вращения ротора.

Классификация

Генераторы короткозамкнутого типа получили наибольшее распространение, ввиду простоты их конструкции. Однако существуют и другие типы асинхронных машин: альтернаторы с фазным ротором и устройства, с применением постоянных магнитов, образующих цепь возбуждения.

На рисунке 5 для сравнения показаны два типа генераторов: слева на базе , а справа – асинхронная машина на базе АД с фазным ротором. Даже при беглом взгляде на схематические изображения видно усложнённую конструкцию фазного ротора. Привлекает внимание наличие контактных колец (4) и механизма щёткодержателей (5). Цифрой 3 обозначены пазы для проволочной обмотки, на которую необходимо подать ток для её возбуждения.

Рис. 5. Типы асинхронных генераторов

Рис. 5. Типы асинхронных генераторов

Наличие обмоток возбуждения в роторе асинхронного генератора повышает качество генерируемого электрического тока, однако при этом теряются такие достоинства как простота и надёжность. Поэтому такие устройства используются в качестве источника автономного питания только в тех сферах, где без них трудно обойтись. Постоянные магниты в роторах применяют в основном для производства маломощных генераторов.

Область применения

Наиболее часто встречается применение генераторных установок с короткозамкнутым ротором. Они недорогие, практически не нуждаются в обслуживании. Устройства, оборудованные пусковыми конденсаторами, обладают приличными показателями КПД.

Асинхронные альтернаторы часто используют в качестве автономного или резервного источника питания. С ними работают , их используют для мощных мобильных и .

Альтернаторы с трёхфазной обмоткой уверенно запускают трехфазный электродвигатель, поэтому часто используются в промышленных энергоустановках. Они также могут питать оборудование в однофазных сетях. Двухфазный режим позволяет экономить топливо ДВС, так как незадействованные обмотки находятся в режиме холостого хода.

Сфера применения довольно обширная:

- транспортная промышленность;

- сельское хозяйство;

- бытовая сфера;

- медицинские учреждения;

Асинхронные альтернаторы удобны для сооружения локальных ветровых и гидравлических электростанций.

Асинхронный генератор своими руками

Оговоримся сразу: речь пойдёт не об изготовлении генератора с нуля, а о переделывании асинхронного двигателя в альтернатор. Некоторые умельцы используют готовый статор от мотора и экспериментируют с ротором. Идея состоит в том, чтобы с помощью неодимовых магнитов сделать полюса ротора. Примерно так может выглядеть заготовка с наклеенными магнитиками (см. рис. 6):

Рис. 6. Заготовка с наклеенными магнитами

Рис. 6. Заготовка с наклеенными магнитами

Вы наклеиваете магниты на специально выточенную заготовку, посаженную на валу электродвигателя, соблюдая их полярность и угол сдвига. Для этого потребуется не менее 128 магнитиков.

Готовую конструкцию необходимо подогнать к статору и при этом обеспечить минимальный зазор между зубцами и магнитными полюсами изготовленного ротора. Поскольку магнитики плоские, придётся их шлифовать или обтачивать, при этом постоянно охлаждая конструкцию, так как неодим теряет свои магнитные свойства при высокой температуре. Если вы сделаете всё правильно – генератор заработает.

Проблема состоит в том, что в кустарных условиях очень сложно изготовить идеальный ротор. Но если у вас есть токарный станок и вы готовы потратить несколько недель на подгонку и доработки – можете поэкспериментировать.

Я предлагаю более практичный вариант – превращение асинхронного двигателя в генератор (смотрите видео ниже). Для этого вам понадобится электромотор с подходящей мощностью и приемлемой частотой вращения ротора. Мощность двигателя должна быть минимум на 50% выше от требуемой мощности альтернатора. Если такой электромотор есть в вашем распоряжении – приступайте к переработке. В противном случае лучше купить готовый генератор.

Для переработки вам потребуется 3 конденсатора марки КБГ-МН, МБГО, МБГТ (можно брать другие марки, но не электролитические). Конденсаторы подбирайте на напряжение не менее 600 В (для трёхфазного двигателя). Реактивная мощность генератора Q связанная с емкостью конденсатора следующей зависимостью: Q = 0,314·U 2 ·C·10 -6 .

При увеличении нагрузки возрастает реактивная мощность, а значит, для поддержания стабильного напряжения U необходимо увеличивать ёмкость конденсаторов, добавляя новые ёмкости путём коммутации.

Видео: делаем асинхронный генератор из однофазного двигателя – Часть 1

Часть 2

На практике, обычно выбирают среднее значение, предполагая, что нагрузка не будет максимальной.

Подобрав параметры конденсаторов, подключите их к выводам обмоток статора так, как показано на схеме (рис. 7). Генератор готов.

Рис. 7. Схема подключения конденсаторов

Рис. 7. Схема подключения конденсаторов

Асинхронный генератор не требует особого ухода. Его обслуживание заключается в контроле состояния подшипников. На номинальных режимах устройство способно работать годами без вмешательства оператора.

Слабое звено – конденсаторы. Они могут выходить из строя, особенно тогда, когда их номиналы неправильно подобраны.

При работе генератор нагревается. Если вы часто подключаете повышенные нагрузки – следите за температурой устройства или позаботьтесь о дополнительном охлаждении.

Асинхронным (индукционным) генератором называется электротехническое изделие, работающее на переменном токе и обладающее способностью воспроизводить электрическую энергию. Отличительной чертой является высокая частота вращения ротора.

Данный параметр значительно выше, чем у синхронного аналога. Работа асинхронной машины базируется на её способности преобразовывать энергию механического типа в электроэнергию. Допустимое напряжение – 220В или 380В.

Области применения

Сегодня сфера применения асинхронных устройств довольно широкая. Их применяют:

- в транспортной промышленности (система торможения);

- в сельхозработах (агрегаты, не требующие мощностной компенсации);

- в быту (моторы автономных водяных или ветровых электростанций);

- для сварочных работ;

- чтобы обеспечить бесперебойное питание наиболее важной техники, например медицинских холодильников.

В теории вполне допустимо переоборудовать в генератор асинхронного типа асинхронный двигатель. Чтобы это осуществить, нужно:

- иметь чёткое понятие об электрическом токе;

- тщательно изучить физику получения электроэнергии из энергии механической;

- обеспечить требуемые условия для возникновения тока на статорной обмотке.

Специфика устройства и принцип действия

Основные элементы устройства асинхронных генераторов – это ротор и статор. Ротор представляет собой короткозамкнутую деталь, при вращении которой образуется электродвижущая сила. Для изготовления токопроводящих поверхностей используют алюминий. Статор оборудован трёхфазной или однофазной обмоткой, размещённой в форме звезды.

Как показано на фото генератора асинхронного типа, другими составляющими являются:

- ввод кабеля (по нему выводится электрический ток);

- температурный датчик (нужен, чтобы отслеживать нагрев обмотки);

- фланцы (назначение – более плотное соединение элементов);

- контактные кольца (не связаны друг с другом);

- регулирующие щётки (они запускают реостат, позволяющий регулировать роторное сопротивление);

- короткозамыкательное устройство (используется, если надо принудительно остановить реостат).

В основе принципа работы асинхронных генераторов лежит переработка энергии механического типа в электрическую. Движение лопаток ротора приводит к возникновению электротока на его поверхности.

В результате образуется магнитное поле, наводящее на статор одно- и трёхфазное напряжение. Регулировать вырабатываемую энергию можно посредством изменения нагрузки на статорные обмотки.

Особенности схемы

Схема генератора из асинхронного двигателя довольно простая. Она не требует особенных навыков. При запуске разработки без подключения к электросети начнётся вращение. Выйдя на соответствующую частоту, обмотка статора начнёт вырабатывать ток.

Если установить отдельную батарею из нескольких конденсаторов, то результатом подобной манипуляции станет опережающий емкостный ток.

На параметры создаваемой энергии оказывают влияние технические характеристики генератора и емкость используемых конденсаторов.

Виды асинхронных моторов

Принято выделять следующие виды асинхронных генераторов:

С короткозамкнутым ротором. Устройство подобного типа состоит из стационарного статора и вращающегося ротора. Сердечники – стальные. В пазах сердечника статора размещён изолированный провод. В пазах сердечника ротора установлена стержневая обмотка. Обмотку ротора замыкают особые кольца-перемычки.

С фазным ротором. Такое изделие имеет достаточно высокую стоимость. Требует специализированное обслуживание. Конструкция аналогична конструкции генератора с ротором короткозамкнутого типа. Отличие заключается в использовании изолированного провода в качестве обмоток.

Концы обмотки прикреплены к размещённым на валу специальным кольцам. По ним проходят щётки, объединяющие провод с реостатом. Генератор асинхронного типа с фазным ротором менее надёжен.

Преобразуем двигатель в генератор

Как говорилось ранее, допустимо использовать асинхронный двигатель в качестве генератора. Рассмотрим небольшой мастер-класс.

Вам потребуется двигатель от обычной стиральной машинки.

- Сделаем меньше толщину сердечника и проделаем несколько несквозных отверстий.

- Вырежем из листовой стали полосу, размер которой равен размеру ротора.

- Займёмся монтажом неодимовых магнитов (не меньше 8 шт.). Закрепим их клеем.

- Закроем ротор при помощи листа плотной бумаги и закрепим края липкой лентой.

- Роторный торец промажем мастичным составом в целях герметизации.

- Свободное место между магнитами заполним смолой.

- После того, как эпоксидка застынет, бумажный слой убираем.

- Отшлифовываем ротор при помощи наждачной бумаги.

- При помощи двух проводков подсоединяем устройство к рабочей обмотке, убираем ненужные проводники.

- При желании заменяем подшипники.

Устанавливаем выпрямитель тока и монтируем контроллер зарядки. Наш генератор из асинхронного двигателя своими руками готов!

Более подробную инструкцию как сделать генератор асинхронного типа можно найти в Интернете.

- Обеспечьте генератору защиту от механических повреждений и осадков.

- Изготовьте особый защитный корпус под собранную машину.

- Помните о необходимости регулярного отслеживания параметров генератора.

- Не забудьте заземлить агрегат.

- Не допускайте перегрева.

Фото асинхронны генераторов